2024年02月01日

2023年10月22日

五の宮神社

塩田川の南岸に小高い丘があり全体が楠でおおわれています

ここに鎮座する「五の宮神社」は、奈良時代初期の和同2年(西暦709年)の創建です

上流の丹生神社から5社なのでこの名がつけられた云われます

ここに鎮座する「五の宮神社」は、奈良時代初期の和同2年(西暦709年)の創建です

上流の丹生神社から5社なのでこの名がつけられた云われます

2023年05月05日

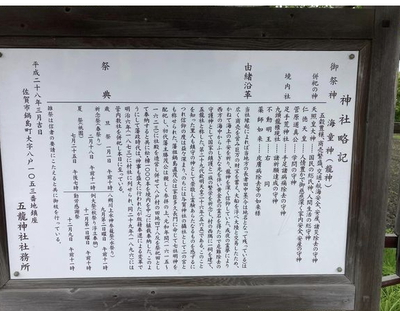

五龍神社

往古当地方の豪族(一族36家)田中という長者が、広く商業を営み巨万の財を蓄え、常に大船を浮かべて各地と通商、大陸とも交易しまわったために、海上の平安を祈り龍神を信仰していた。

ある夜、霊夢によって村の西方の西河水中から危難除去の守護神の黄金色の霊石を得たから、村の西隅に一祠をたてて五龍社と称して一族の繁栄福祉を祈った。これすなわち、欽明天皇26年、西暦564年のことである。

2020年01月06日

2019年01月23日

2019年01月20日

2019年01月05日

2019年01月03日

2019年01月02日

2017年11月05日

2017年10月01日

柄崎神社

柄埼神社の祭神は、神武天皇・神功皇后・大己貴命のご三体で、神武天皇社として祀られています

明治維新の際、旧武雄領主・鍋島茂昌は、佐賀城下を引き払いましたが、邸内の神社のご神体を迎え、台石と共に桜山公園へ移しました

今では、武雄温泉の守護神として祀られています

2010年10月12日

2010年10月11日

2008年08月08日

2008年08月07日

龍造寺八幡宮・肥前鳥居

龍造寺八幡宮の創立は、鎌倉時代の文治3年(1187)、佐賀郡龍造寺村(現在の佐賀市南部地方)の地頭職であった南次郎季家が鶴岡八幡宮の御分霊を城内(村中城。一説に水ヶ江城側)に奉斎したのに始まります。

以来、龍造寺家一門及び、武家の守護神、佐賀鎮護の神として崇拝されるようになりました。

その後、慶長9年(1604)、佐賀藩祖・鍋島直茂は肥前鳥居を奉納し、聖上万歳・国家安穏・武家一門の弥栄を祈念しました。

2008年06月08日

◆白鬚神社・両部鳥居

白鬚神社・社前の三の鳥居は、木造の「両部鳥居」で、本柱の前後に控え柱が設けられています。本柱と控え柱の間には、貫を通し、補強された古式の鳥居です。別名、「四脚鳥居」とも呼ばれます。

2008年06月08日

◆白鬚神社

川久保・宮分の白鬚神社は、近江(滋賀県)・白鬚大明神の分霊が勧請されています。祭典記録によると、その時期は敏達天皇3年(574年)と云われ、昭和49年には1400年祭が行われました。

毎年の10月18・19日には、稚児田楽が古式豊かな舞楽として行われます。

先述の「八つ溝合戦」では、神代長良、古川新四郎・兄弟らの軍勢が龍造寺勢を討つため、ここに集結しました。

2008年06月03日

2008年06月03日

2008年06月03日

◆牛島天満宮

東佐賀町の牛島天満宮は、永正5年(1508)年に再興とあります。通常、神社は南に面しているのですが、ここ牛島天満宮は西に面しています。これは佐賀城の鬼門(北東)の鎮守として、お城の方角を向いているためと云われています。

長い参道が続き、さらに境内の廻りは掘割で囲まれ、朱塗りの太鼓橋が色鮮やかです。

2008年05月25日

龍造寺八幡宮御由緒

龍造寺八幡宮の創立は、鎌倉時代の文治3年(1187)、佐賀郡龍造寺村(現在の佐賀市南部地方)の地頭職であった南次郎季家が鶴岡八幡宮の御分霊を城内(村中城。一説に水ヶ江城側)に奉斎したのに始まり、龍造寺家一門及び、武家の守護神、佐賀鎮護の神として崇拝された。

慶長9年(1604)、佐賀藩祖・鍋島直茂は肥前鳥居を奉納し、聖上万歳・国家安穏・武家一門の弥栄を祈念した。以降、龍造寺八幡宮は、鍋島家ならびに佐賀藩士の守護神となり、同12年(1607)佐嘉城築城に際し、初代藩主鍋島勝茂は、八幡宮を城外白山町に移し、社殿を造営して寄進した。以降龍造寺八幡宮は白山八幡宮と称され、歴代の藩主は、八幡宮を佐賀藩開府の神・佐嘉城鎮守神として尊崇し、社務職の長である大宮司を御判物(安堵状)によって任命し、宮運営を藩直轄とした。藩内の天変地異や御代始・御発駕・御病気など、事あるごとに寺社奉行に命じて、報告祭や祈願祭を執り行い、また藩主自らの直参や代参の際には、数多くの供銀・供物が奉納された。嘗て当宮に所蔵されていた幕末の記録『嘉永三年 日記』(『楠公義祭同盟』発行後の調査で、鍋島文庫に所蔵されている城原鍋島家の日記の一冊であることが判明、同文庫に寄贈した)には、日峯社(現在の松原神社)と共に殆ど毎日代参が執り行われていることが記されている。

当時の八幡宮は、高寺と境内を共にし、神仏習合を為していたため、神社の祭事は、吉田神道式で行われ、祈祷職を命じられた神職は、藩の援助を受けて、京都で修行し、神祇管領と称された吉田家より神秘三壇と呼ばれている神道護摩・宗源行事・十八神道の免許皆伝を修得した。そして毎年元旦には勧請祭祀・六根清浄御祓・中臣御祓・成就御祓・三種大祓等の御祓、藩主の年始参詣には、三元三行・三妙加持・大麻等の祈祷を執行した。

また五代藩主鍋島宗教は享保15年(1732)、二代藩主鍋島光茂が建立した城内の神殿向陽軒に八幡宮の御分霊を勧請して尊崇し、六代藩主重茂の代には、年間の直参・代参の回数も増した。宝暦6年(1756)白山町の大火により社殿が焼失したが、翌7年(1757)には再建し、御遷宮を執行した。

八代藩主鍋島治茂は、天明6年(1786)に龍造寺八幡宮創立六百年祭を執行、着座を代参させ、供銀・供物を奉納した。

十代藩主齊正(のちの直正)は、天保4年(1833)、龍造寺隆信250年忌にともない、向陽軒の龍造寺三霊神を金立に遷して、敷山神社を建立、その空殿を八幡宮境内に移して本地仏を安置した。

安政3年(1856)、本地堂の仏像を別に移して、梅林庵から遷された楠公父子像を祀って神殿となり、楠神社の創立に至った。幕末の八幡宮は、枝吉神陽が主唱した楠公義祭同盟の拠点にもなり、島義勇・副島種臣・江藤新平・大木喬任・大隈重信・久米邦武等が境内に集まり、日本の将来について縦横の論議を交わしていたと謂われている。

江戸時代までの八幡宮は、基本的に佐賀藩・鍋島家が直轄する祈祷神社・崇敬神社扱いであったため、一般庶民の参拝は、藩の許可を前提に許されていた。のちには諸国を遊学している他国藩士の参拝も認めたのか、安永7年(1778)に豊後の三浦梅園が参拝している。

明治維新の後は、新政府による神祇制度・廃藩置県等の諸改革により、郷社八幡神社と改称され、龍造寺八幡宮は通称、白山八幡宮は廃止となった。神社の維持運営・社費捻出は、藩から氏子へと移り、例祭日も十一月十五日と定められた。

明治36年(1903)には佐賀市区改正により、八幡神社の東側に県庁通り、南側に白山・米屋町通りが開通し、境内を後方(北)に移し、更に昭和3年(1928)十間堀・弁財島の一部を埋め立てて境内を拡張し、社殿を大改修して、現在地に移した。高寺は、その際に境内から分離されたようであり、龍造寺八幡宮と高寺は、明治維新期の所謂廃仏毀釈の政府の命令による激しい仏教弾圧の影響を直接受けることなく、社寺運営がなされていた。

終戦後、郷社八幡神社は、昭和28年(1953)、宗教法人龍造寺八幡宮となり、大祭日を四月十五日春季大祭、十一月三日秋季大祭と定めた。

昭和50年(1975)からは、八幡宮の社殿・参道・境内等の改修工事・整備を実施し、昭和59年(1983)には奉賛会を設立し、昭和62年(1987)、龍造寺八幡宮創立八百年祭を盛大に執行した。

平成元年(1989)には、氏子総代によって社務所建設期成会が結成され、社務所を新築、平成2年(1990)には拝殿を増築した。現在は、家内安全・商売繁昌・交通安全のほか、安産祈願・初宮祭・七五三祭厄入・厄晴・還暦等、人生儀礼の節目の祈願を執り行い、佐賀市中心部約3000戸17町区の氏神として、地域の人々に崇敬されている。秋の大祭には、氏子の人々の協力により、にわかの奉納や福引き等を催している。

2008年05月25日

2008年05月24日

◆北面天満宮

長崎街道の道筋にある「北面天満宮」は、昔一国一社の天満宮として肥前の国府鍋島町蛎久に鎮座していたものを、天正3年(1575年)城下町造営の際、ここ六座町に移したものである。

神社として異例であるが、その名の通り、鳥居と社殿は北側に面している。