2011年06月15日

江迎城址

上峰町・江迎付近のクリークは、中世の環濠集落の跡で、「江迎城」とこれを中心に発達した一ノ橋の集落跡でもあります。圃場整備以前には、壕割で区画された「島屋敷」が残っていました。

現在は、江迎の中ノ島を中心とする一部に昔の姿をとどめていて、城跡の一部は公園として整備されています。

2011年06月14日

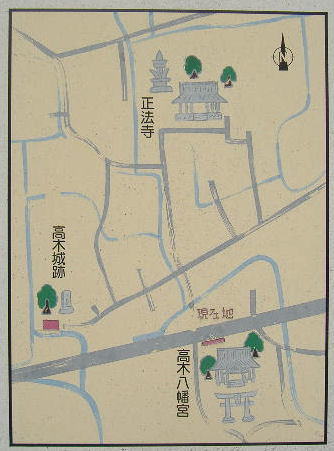

高木城址

ここ東高木は、鎮西屈指の豪族として栄えた高木氏の居城があった所です。

高木氏は藤原累代の一族で、代々大宰府の役人でしたが、後にこの付近に勢力を張って支配するようになりました。

そのうちの藤原貞永が越前守と号し、平家残党追討のため、この地方に下向して高木の地に居館を構えその長男・宗貞の時から、土地の名を取って高木氏と称しました。

現在は、住宅街の中にかすかに堀割りが見られる程度です。

2010年01月08日

2010年01月06日

2010年01月05日

2010年01月05日

2010年01月04日

2010年01月03日

2010年01月03日

2009年10月20日

火矢床・その3

「火矢床の建物は、三間半の四角の丸太張で建てられており、今なほ、古子の中村松次郎氏(旧久間村村長)の屋敷に現存して居る。」

【久間村郷土志】参照

郷土史に上記の記述があったので、古子の中村様宅を訪問したらいまでも納屋の張りに保存してありました。

2009年10月20日

2009年10月20日

火矢床・その1

旧塩田町久間村に平惟盛公を祀る「惟盛大権現」があります。そしてその背後・辻の高台に蓮池藩のお台場がありました。土地の人はこれを「火矢床」(ヒヤドコ)と云って、当時は大砲の事を石火矢と呼んだのでここは、つまり大砲射場・お台場でありました。

【久間村郷土志】参照

2009年09月19日

2009年08月24日

2009年08月22日

2009年02月01日

田中城と慈廣寺

寛政年間の「川副東郷大田村絵図」によると、田中城は太田神社南の宝光院付近に見られ、集落全体が溝で防備されている環溝集落を成しています。集落内には、氏神である太田神社や氏寺である慈廣寺があります。

また、東館・西館・館林・北小路・構口などの通称字名が残っています。

2009年02月01日

田中城と太田氏

太田道灌の子孫(四代目の孫)である太田資元は、享禄年間(1528~1531)に肥前国河副庄太田を領したと云われます。その時代、ここ肥前地域は少弐党でしたが、まさに戦国時代を迎えようとしていました。

太田氏は、徐々に勢力を強め、与賀・川副を領していた龍造寺家兼に帰服し、龍造寺の姓である藤原に改めました。家兼は、対抗していた小田氏(小田城)の前衛として、太田の地に城を構築させました。それが、田中城(太田城)です。

2008年06月15日

2008年06月15日

2008年06月15日

勢福寺城址・その1

正平8年(1353年)、九州探題・一色直氏が築城されたとされ、菊池氏、少弐氏、大友氏、大内氏、龍造寺氏と主が代わり、最後は江上氏の居城となりました。。

まさに山城としての景観があり、城山麓付近一帯からは、城下町遺構が見つかっています。

タグ :龍造寺

2008年06月15日

2008年06月15日

2008年06月15日

姉川城址・その1

姉川城は、正平15年(1360) 頃に菊池武安によって築かれました。武安は、肥後菊池氏の一族で仁比山城を本城に姉川城、本告牟田城、横大路城等に支城を築きましたが、少弐頼尚に敗れて後は姉川城を居城として姉川氏を称します。それ以降、少弐氏・龍造寺氏に仕えるようになります。

弘治元年(1555年)、龍造寺隆信が少弐冬尚を討つために勢福寺城を攻めるために、ここ姉川城を本陣としました。

タグ :姉川城

2008年06月08日

◆八つ溝古戦場・その2

神代長良は、上流の白鬚神社に古川新四郎・兄弟らの軍勢を集結させました。そして足軽14、5人を農民に化けさせ八つ溝辺りで待ち構えました。

納富治部大輔信純は、農民と思い、追い立てますが、彼らはオトリとして北へ退きます。信純らがさらに兵を進めた時、三方に潜んでいた神代勢は一斉に襲いかかります。こうしてついに古川新四郎・弟が、信純を討ちました。

今も、ここ八つ溝古戦場には、「龍造寺に欺かれ、その恨を晴らした戦場跡」と記された碑が建っています。

2008年06月08日

◆八つ溝古戦場・その1

「千布崩れ」により筑前に逃れた神代長良は、往還の念で時を過ごしました。やがて、旧領に戻ると三瀬の城を復興し、江上・横岳・姉川・綾部らの将士達と通じ、龍造寺氏の追討を練りました。

永禄9年(1566年)4月から5月にかけて、川久保地区が旱魃に合うと長良は、八つ溝で川を堰き止めました。これにより封邑が枯れてしまった納富信景は、大いに憤り、弟・納富治部大輔信純を堰崩しに遣わせました。

これに対し、神代長良は軍勢を三手に分けて八つ溝で迎え撃ちます。これが「八つ溝合戦」と呼ばれる戦いです。

2008年06月07日

◆千布城址・その2

「千布崩れ」により、土生砦を脱出した神代長良は、家臣・古川新四郎らと共に山越えして筑前まで逃れました。

一方、土生砦では、神代長良を心配して神代左馬助が援軍に来ましたが、その馬具があまりに美しかったために龍造寺勢は、これを長良と間違えました。大将を討ち取ったと思った軍勢は、これを機に城攻めを止め、引き返しました。

現在の、千布城址は、小高い丘をうっそうと樹木が覆い、わずかに土塁のあとが残ります。竹薮の中には、空堀の跡らしき窪地も確認できます。

2008年06月07日

◆千布城址・その1

龍造寺隆信は、永禄5年(1562年)に神代勝利と和議を交わしました。そして、隆信の三男・善次郎(のちの後藤家信)と勝利の子・長良の娘・初菊との婚約をさせ、両氏の和睦を図りました。

さらに永禄8年(1565年)、神代長良の男子と娘が病死すると龍造寺隆信は、家臣・納富信景と龍造寺信明を千布の土生砦(千布城)に御悔みの誓詞を届けさせました。

ところが、神代長良が油断したその日の夜、納富信景を先陣として龍造寺勢が土生砦に攻め入ります。長良らは、自刃しようとしますが、妻室が止めに入り北の小門から逃れます。これを「千布崩れ」といいます。

2008年06月02日

◆八戸城址

於保氏の出である八戸宗暘は、「八戸城」に拠って龍造寺氏と対立しましたが、弘治4年(1558年)龍造寺隆信に追われました。さらに、元亀元年(1570年)龍造寺と大友の決戦、「今山の陣」の時は大友陣に内応して戦傷、その後没しました。

八戸宗暘は、山本常朝の曽祖父の縁があるので、「龍雲寺」に山本常朝一族の墓があります。

ここ「龍雲寺」周辺は、館内(たちのうち)の呼称や、城堀(じょうほり)の地名が今も残り、堀割の地形にも当時の姿が偲ばれます。