2012年07月08日

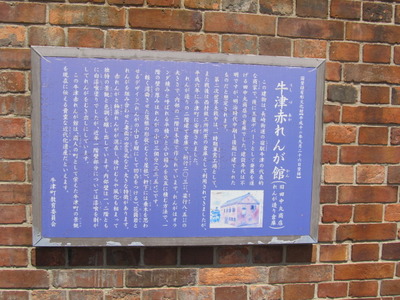

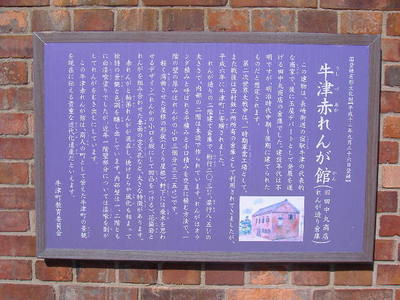

牛津赤れんが館

牛津は、江戸時代に長崎街道沿いの宿場町牛津宿として栄えた商業町でした。

牛津赤れんが館は、玉屋デパートの前進である田中丸商店の倉庫として明治時代後期に建てられものです。

隣接する牛津町会館と併せて、商都・牛津を象徴する建物です。

2012年07月08日

2012年06月10日

広南従四位白象

享保13年(1728年)、江戸幕府八代将軍・徳川吉宗は自ら象を見たいとベトナムから呼び寄せました。その象は、長崎街道を江戸へと旅をしました。

そして、享保14年、京都で中御門天皇の御前に披露されました。その時に与えられたのが「広南従四位白象」という冠位でした。

2010年02月05日

2010年02月03日

2010年02月02日

2010年01月30日

2010年01月21日

肥前石切り場跡・その2

石切り場は、大平山山頂近くの高度な所にあり当時、そこへ辿り着くまでだけでも大変であったろうと思われます。そして石工建ちは、ここから重く大きな石材を多くの労力で切り出し、運び出していました。

2010年01月21日

肥前石切り場跡・その1

「肥前の石工」は、安土桃山時代以降、石仏や各種石造物を多く手掛け谷地区一帯に石工集団をつくり石材加工業を営んでいました。

ここはその石材を切り掘った場所で、往時の面影を見る事ができます。

2010年01月20日

平川予四右衛門の生家

平川予四右衛門が生まれた多久領砥川谷村は江戸時代の始め頃から、七十数軒程の石工が住む「石工の里」でした。

平川予四右衛門は、その砥川石工を代表する最も高名な石工の棟梁です。予四右衛門の名が刻まれた石仏が北部九州で四十体確認されています。その予四右衛門の名は、七十年近く見ることができ少なくとも三代に渡り、襲名されていたようです。

2010年01月18日

2010年01月17日

2010年01月16日

2010年01月15日

愛宕神社・大黒天像

長崎街道から少し外れた上砥川の山裾に「愛宕神社」の鳥居が建っています。

そしてその奥には、「大黒天像」があります。ここ、砥川谷地区では「肥前の石工」と呼ばれた優秀な石工集団が出ました。

2010年01月14日

2009年01月28日

牛津駅

牛津宿の西側にJR牛津駅があります。牛津川の水運で栄えた商人町・牛津宿でしたが、明治28年に鉄道が開通すると人も物資輸送も陸路へと移っていきました。

駅前広場には、往時の長崎街道を描いた陶板が設置してあります。

2009年01月25日

牛津赤れんが館

牛津は、江戸時代に長崎街道沿いの宿場町牛津宿として栄えた商業町でした。

牛津赤れんが館は、玉屋デパートの前進である田中丸商店の倉庫として明治時代後期に建てられものです。

前述・隣接する牛津町会館と併せて、商都・牛津を象徴する建物です。

2009年01月23日

牛津町会館・その2

牛津町会館の庭園内には、九州の商王と呼ばれた初代・田中丸善蔵氏の銅像が建っています。

隣接する牛津赤れんが館とともに、かつて「九州の浪速」と呼ばれ商人の町として活況を呈した商都・牛津を彷彿とさせる建物です。

2009年01月22日

2009年01月19日

乙宮神社

永万元年(1165)に、鎌倉八幡宮を勧請して若宮八幡神社として祀ったのが始まりです。その後、文治3年(1187)乙宮大明神を併せて祀りました。

さらに乙宮社資料は、宮司・西川参河によって記録された日記、由緒書などを主体とする貴重な資料で、小城市牛津町重要文化財に指定されています。

2009年01月18日

長崎街道・情景絵図

牛津駅前に掲示してある「長崎街道絵図」

牛津宿で質屋業や酒造業を営んだ野田家では、安永元年(1771)から安政5年(1858)まで、主人による「野田家日記」が残されていました。そこには、長崎街道を行き来する多くの人々の記録が克明に記されています。

「阿蘭陀人」や幕府献上物のことなども詳細に書き記されていて、当時の様子が今によみがえるようです。

2009年01月18日

牛津宿・継ぎ場跡

「継ぎ場」とは、佐賀宿や小田宿から送り込まれた旅人の荷物をここで受継ぎ、それぞれを次の宿場へ送り継いだ場所です。

「継ぎ場」の仕事は厳しく、小城藩吏が管理していて諸注意を与えていました。

2009年01月18日

牛津宿・高札場跡

久保田宿を過ぎると、牛津宿に入ります。ここ、牛津宿は、長崎街道の中でもとりわけ多くの宿屋があり、河口の港としても栄えました。

旧道の中程に、いわゆる「高札場」がありました。高札を掲げて禁制すべき箇条を列記し、一般庶民に告知した場所です。小城藩内には、牛津、小城、戸田、多久、別府、砥川の六箇所にありました。